作品紹介

第1章アリスの誕生Creating Alice

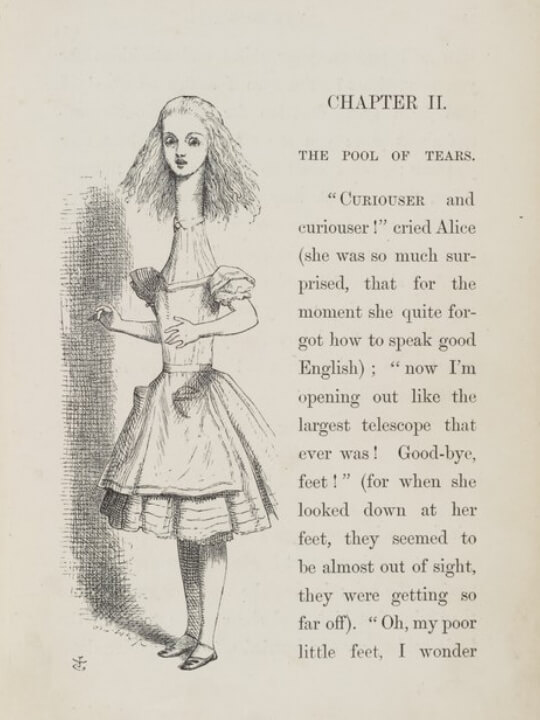

アリスは、土手の上、姉さまのそばに坐っていながら、

することが何もなくてとても退屈し始めていました。

一度か二度、姉さまの読んでいる御本をちらりとのぞいたりしたのですが、

絵もないし、おしゃべりだってありませんので、

「なんの役に立つの」とアリスは思いました、

「絵もおしゃべりもない本なんて?」と。

そこで心の中で考えたのはひなぎくの花輪をつくるの楽しいけど、

わざわざ起きていって、ひなぎくを摘むのもめんどうくさいわねということでしたが、

まさにそこに突然、ピンク色の目をした一羽の白うさぎが

ぴょんぴょんとそばを走り抜けていったのです・・・

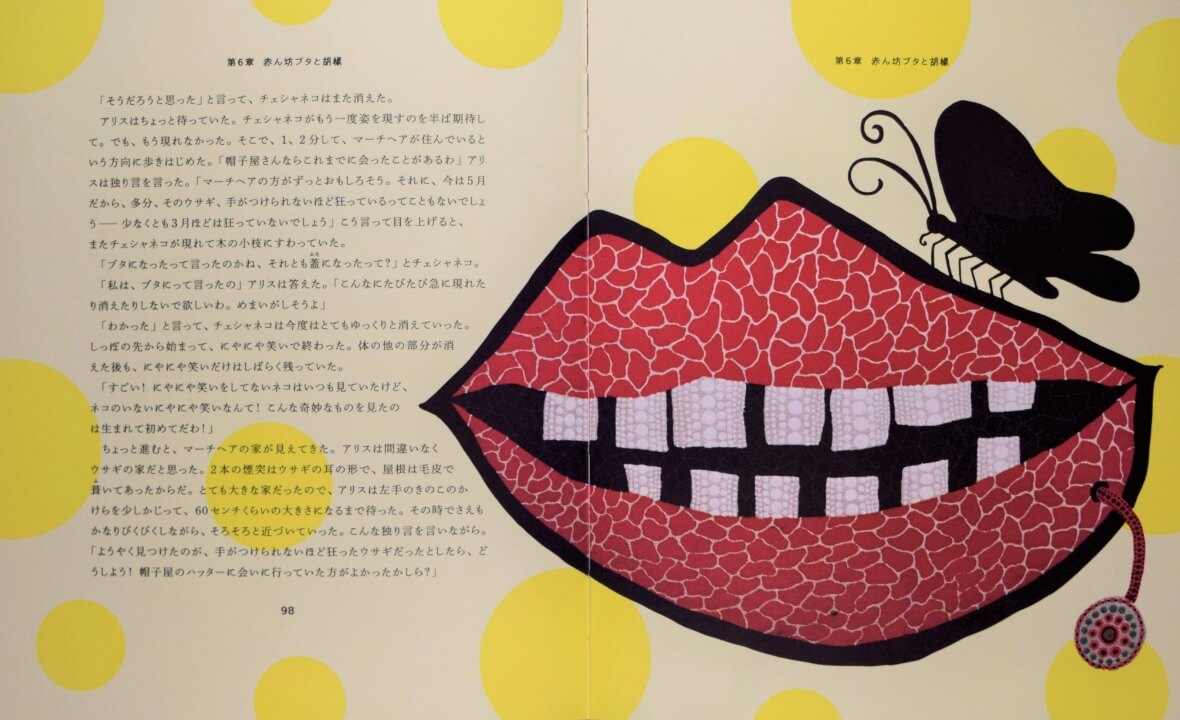

アリスの冒険は、数学者のドジソンが知人ヘンリー・リドゥルの娘たちに語った即興の物語として始まりました。次女のアリス・リドゥルが主人公のきっかけとなったのです。

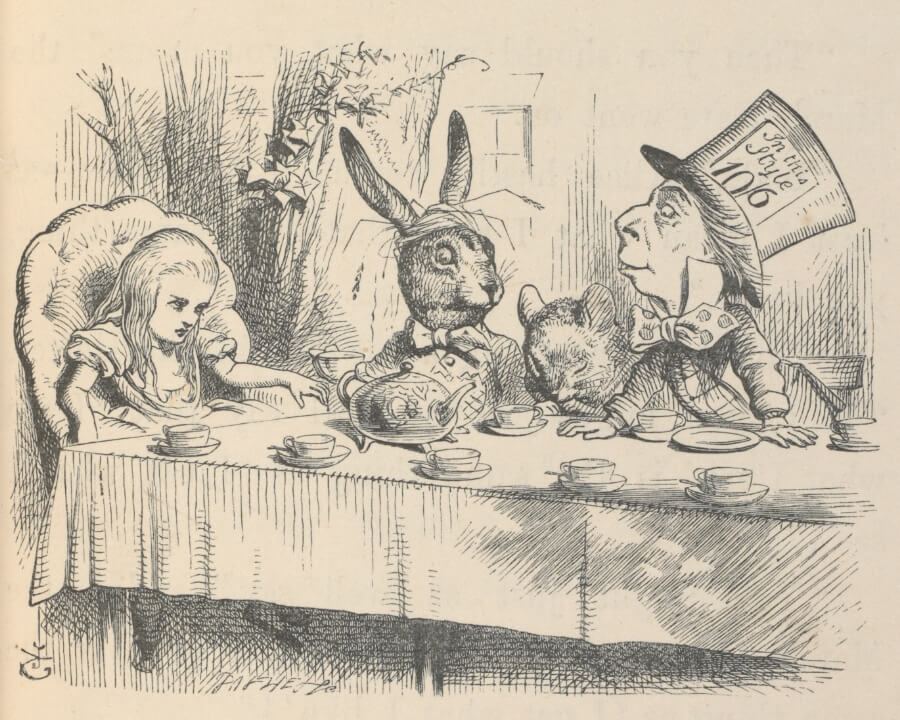

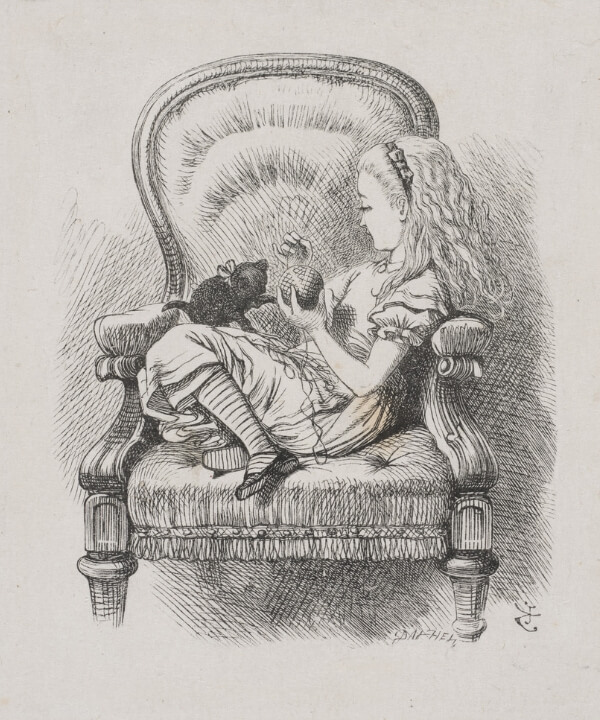

一方で、このおとぎ話は文化、政治、科学的知識といった普遍的なテーマを盛り込んだものでした。オックスフォード大学で教えていたドジソン。彼を取り巻く環境がインスピレーションの源となり、作品には、産業化とグローバル化が進んで変わっていく社会が反映されました。ドジソンは、高名な挿絵画家ジョン・テニエルと話し合いを重ね、ルイス・キャロルの筆名で『不思議の国のアリス』の初版を完成させました。

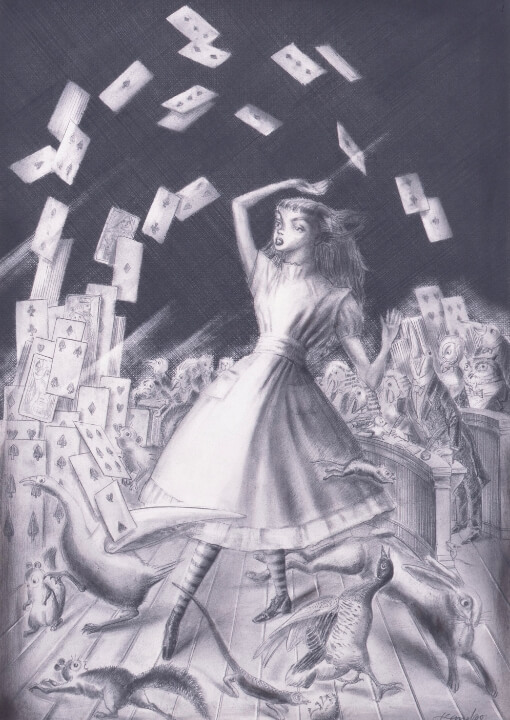

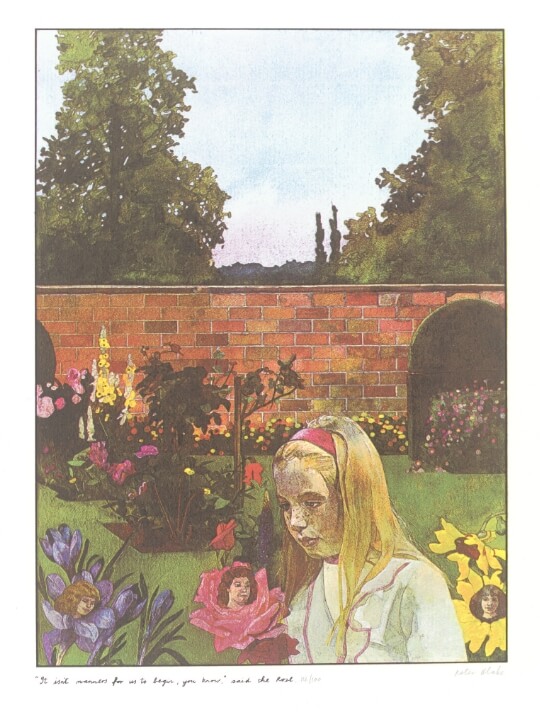

本章では、ドジソンの手書きの構想やテニエルの原画をはじめ、物語を生んだヴィクトリア朝の英国の時代背景を紹介します。また、金子國義氏や酒井駒子氏らによって日本で描かれた『不思議の国のアリス』の原画も展示します。

第2章映画になったアリスFilming Alice

ふたつの『アリス』の物語の映画化という挑戦は、革新的な編集技術から21世紀のCGI作品まで、映画界において最もインパクトのある撮影技術の誕生につながりました。本からスクリーンに移ったふたつの『アリス』の物語は世界中に広まり、現在もアリスのイメージに影響を与え続けています。

本章では、初期のサイレント映画やハリウッド映画から、文化的に大きな影響力を発揮したディズニーの1951年公開の『ふしぎの国のアリス』、ティム・バートン監督の2010年と16年の新作『アリス・イン・ワンダーランド』『アリス・イン・ワンダーランド/時間の旅』までを紹介します。

第3章新たなアリス像Reimagining Alice

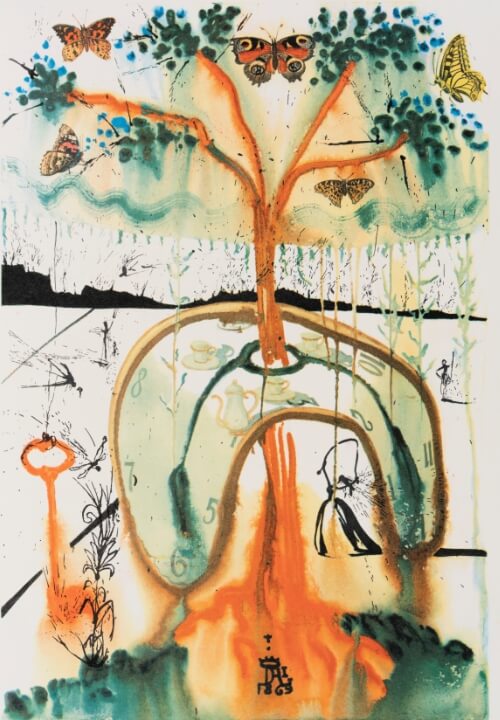

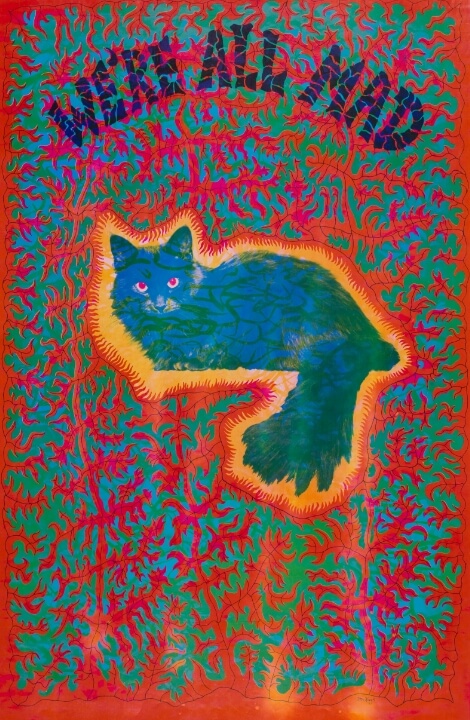

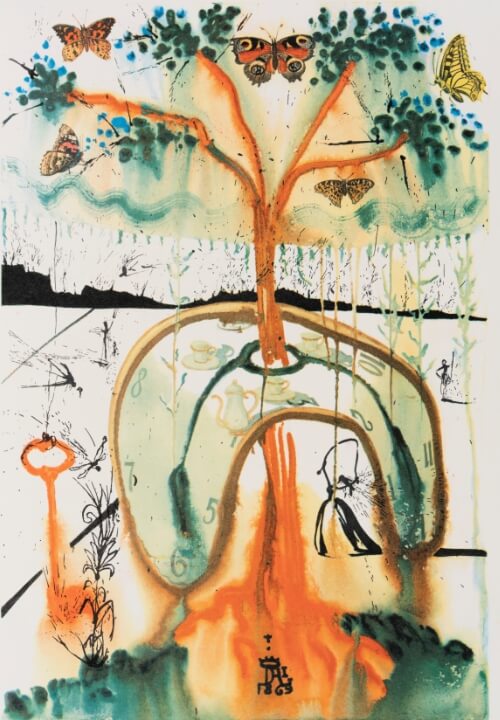

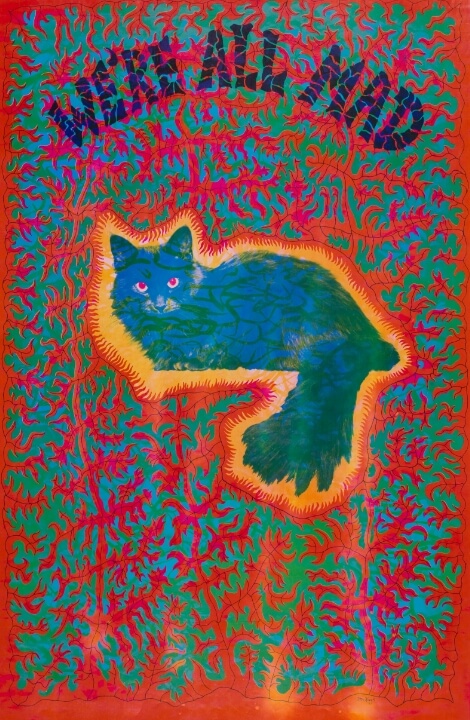

「不思議の国」の影の側面や無意識への旅は、20世紀初頭の急進的なアーティストたちの想像力をかき立てました。シュルレアリストはキャロルの原作の根底にある概念やイメージに着目して自らの創作活動のヒントにし、強い意思、批判精神をそなえたアリスは、カウンターカルチャーの反権威的精神のシンボルとなりました。本章では、シュルレアリズムを代表する画家サルバドール・ダリの挿絵や、草間彌生、「イギリスポップアートのゴッドファーザー」ことピーター・ブレイクの作品などを展示します。

第4章舞台になったアリスStaging Alice

原作に忠実な内容から風刺やパロディー、現代の観客用に翻訳されたものまで、頻繁に舞台化されてきたアリスの冒険。今もデザイナー、演出家、振付師、作曲家、劇作家に刺激を与え続けています。ロイヤル・バレエ団の『不思議の国のアリス』ではルイス・キャロルは白ウサギに変身し、マッド・ハッター(狂った帽子屋)はタップダンスを踊り、ハートのクイーンの衣装が観客の目を釘付けにします。公演ポスターや舞台衣装、セット模型などを通じてその一端をご紹介します。

第5章アリスになるBeing Alice

「不思議の国」は科学、音楽、アート、ファッションなど、さまざまな分野の独創的な解釈を触発し続けてきました。ファッションでは、ヴィヴィアン・ウエストウッドのアンサンブルや、ヴィクター&ロルフがデザインしたマッド・ハッター(狂った帽子屋)の衣装、日本の「パンク・ロリータ」衣装などを紹介。各分野の最先端を走るアーティストから日本のクリエイターまで、アリスの今日的な魅力と新たな創作を探究し、来場者にもっと「アリスになる」ことを促します。